Ti trovi in: Home page > Archivio Magazine > End Games. Note sull'architettura di John Hejduk

Guido Zuliani

End Games. Note sull'architettura di John Hejduk

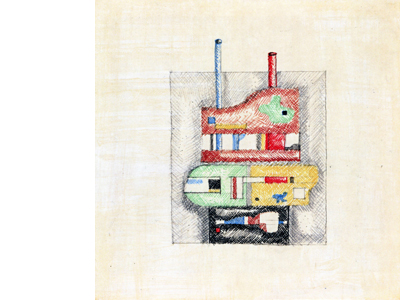

John Hejduk, Wall House 2 (A.B. Bye House) progetto, Ridgefield, Connecticut 1973-76. Prospetto (1973). Tratto da The Changing of the Avant-garde. Visionary Architectural Drawings from the Howard Gilmann Collection, The Museum of Modern Art, New York 2002

Abstract

L’autore si interroga sul “senso complessivo” del lavoro di uno dei più importanti architetti della seconda metà del '900, tentando una lettura unitaria delle diverse fasi di cui si compone la sua opera: una prima fase tutta centrata sulla rivisitazione e lo sviluppo di canoni linguistici modernisti; una seconda di stampo “urbanistico”; quella successiva, della prima metà degli anni '90 più poetica, autenticamente creativa e immaginifica fino all'ultima tutta intrisa di religiosa spiritualità.

L’intera produzione artistica di John Hejduk, approssimativamente 15 volumi ed altrettante strutture, tra temporanee e permanenti, è il risultato di un lungo ed intensamente vissuto itinerario intellettuale che con coerente continuità ha attraversato l’intera seconda metà del XX secolo, e nel suo svolgersi ha esplorato senza sosta e con lucida radicalità la condizione di crisi dell’Architettura nella società del compimento del capitalismo maturo. Un vasto Opus architettonico, quello di Hejduk, che è venuto via via strutturandosi su un susseguirsi ininterrotto di progetti emblematici, veri e propri capisaldi di un ragionamento continuo sulla natura dell’architettura, svolto tutto per figure architettoniche, volta per volta definite e superate sviluppandone gli autonomi contenuti logico-formali. È questa sua natura di scrittura ideografica, al tempo stesso cifra e contenuto del suo lavoro, che da un lato inserisce l’intera produzione architettonica di Hejduk e la riflessione sviluppata attraverso di essa all’interno di quella tradizione di filosofia del fare artistico che ha come concetto fondante l’affermazione di Conrad Fiedler che asserisce l’autonomia del contenuto della rappresentazione realizzata nell’opera d’arte figurativa, e che dall’altro, per ragioni per altro già rese esplicite dallo stesso Fiedler, la rende oggetto alquanto difficile per una complessiva lettura critica che non si limiti a fare ricorso, come spesso è accaduto, alla tanto vaga quanto riduttiva e criticamente inutile figura dell’architetto-poeta e alle idiosincrasie ad esso connesse.

Ciò che con questo breve contributo mi ripropongo è una ipotesi di lettura critica dell’opera di Hejduk dal punto di vista del suo senso complessivo, una lettura cioè che seppur sommaria e senza la pretesa di essere esaustiva ne per profondità e ne per estensione, imposti alcune considerazioni necessarie alla valutazione della stessa come corpus intrinsecamente unitario e coerente, una interpretazione cioè che superi l’inevitabile impasse critico prodotto da quelle letture descrittive che la vedono invece scandita in fasi successive, discontinue e poco o niente relazionate tra loro: una prima fase tutta centrata sulla rivisitazione e lo sviluppo di canoni linguistici modernisti; una seconda fase, forse la più popolare tra tutte, di stampo “urbanistico”; quella successiva, della prima metà degli anni ’90, più poetica, creativamente più libera, immaginifica ed al tempo stesso più enigmatica; quella finale tutta intrisa di spiritualità religiosa spiegata solo come conseguenza del progredire della grave malattia che lo portò nel 2000 alla morte.

Per iniziare a strutturare una interpretazione che eviti di riproporre quel tipo di logica constatativa incapace di dare un senso generale ai molteplici aspetti dell’opera di Hejduk, è necessario, a mio avviso, partire proprio da quel progetto che sembra marcarne il momento di maggiore discontinuita` e che riapparirà quale oggetto di numerose e fondamentali riflessioni figurative a partire dai volumi pubblicati negli anni ’90 e cioè il progetto della Wall House nella forma paradigmatica e concettualmente più completa che assunse nella versione denotata con il numero 2. Questa struttura, conosciuta anche come Bye House e concepita tra il 1971 ed il 1972, ad una prima ricognizione emerge con evidenza quale punto più alto e momento finale di quella lunga e diversificata fase di esplorazione dei lasciti linguistici e concettuali dell’ esperienza dell’arte moderna che caratterizza la produzione progettuale di Hejduk degli anni ‘60 e marca la soglia, lo spartiacque dopo il quale l’intera sua produzione subirà una prima radicale e irreversibile svolta. A meno di lasciare le ragioni di questo drammatico cambiamento in uno stato di incomprensibilità relegandolo nell’ambito della libera ed arbitraria scelta “artistica” soggettiva, sarà necessario assumere che sono proprio le radicali conclusioni sintetizzate in questa struttura, i suoi contenuti e le sue irreversibili implicazioni concettuali, a sollevare quelle interrogazioni che svolgeranno un ruolo fondamentale nella determinazione delle nuove direzioni che il lavoro dell’architetti newyorkese affronterà d’ora in avanti

Per valutare a pieno il significato che Wall House 2 ha per l’intero sviluppo dell’ opera di Hejduk, ciò che va attentamente preso in considerazione è che se nella fase della ricerca sviluppata durante gli anni ’60 il legame con l’architettura modernista è di fatto limitato all’uso di elementi lessicali e inflessioni formali di per se canonici, il suo nucleo concettuale profondo si concentra invece sul tentativo di trasporre nell’ambito dell’architettura i risultati più radicali delle esperienze della avanguardia pittorica che l’architettura modernista ha lasciato inesplorate. Tale ricerca, ben lontana dal cadere in un facile manierismo modernista e le cui origini vanno ritrovate nell’opera di sistematizzazione dei caratteri formali modernisti iniziata nei primo anni ’50 da H. R. Hitchcock e C. Rowe, si orienterà in particolare verso il Cubismo, soprattutto quello più tardo di J. Gris la cui opera in quegli anni è, non a caso, riferimento per uno dei punti di forza del progetto pedagogico messo in atto alla Cooper Union, e verso l’opera di P. Mondrian, che è al centro della serie dei Diamond Projects sviluppati tra il 1963 ed il 1967, immediatamente precedenti la serie delle Wall Houses di cui sono al tempo stesso premessa ed inseparabile complemento. È fondamentale considerare che all’interno del panorama modernista queste specifiche esperienze artistiche, a cui va senz’alto aggiunto il Purismo di C. E. Jeanneret con cui sia i Diamond Projects e che le Wall Houses hanno una vera “affinità elettiva”, saranno tra quelle che porteranno a compimento la critica al naturalismo implicito nell’idea di profondità spaziale e degli eventi che in essa hanno luogo quale oggetto specifico della rappresentazione pittorica, portando in tal modo un attacco diretto all’idea stessa di rappresentazione. All’origine di queste critiche che hanno di fatto come obbiettivo l’idea di prospettiva, c’è la crisi della sua natura di forma simbolica, crisi che è la conseguenza del definitivo, e per altro già inscritto in quello spazio-tutto-colcolabile che fu premessa alla definizione proprio dello spazio prospettico, ed irreversibile compimento della secolarizzazione di quella globalità che è lo spazio tecnico-scientifico della metropoli. È proprio questa critica al naturalismo spaziale sia concettuale che percettivo, con tutte le sue implicazioni, che la ricerca di Hejduk, appunto con i tre Diamond Projects, trasporterà al centro della sua riflessione architettonica.

Non è qui possibile entrare in dettaglio riguardo a tutte le stratificazioni concettuali e le implicazioni teoriche dei materiali e delle procedure che determinano i tre progetti della serie Diamonds ed i loro contenuti. Mi limiterò perciò ad indicarne alcuni elementi che credo sufficienti a illustrare quanto affermato sopra.

Il primo significativo elemento è la riflessione che Hejduk svolge sulla serie delle Lozenges dipinte da Mondrian durante gli anni ‘20. Nel processo di disgiunzione e contrapposizione tra la cornice ruotata di 45° e la struttura della composizione della superficie dipinta che invece rimane in posizione, Hejduk individua il prodursi di una peculiare condizione spaziale sospesa tra le due e le tre dimensioni, condizione che è funzione da un lato dell’affermazione della differenza tra i due piani, quello virtuale della cornice e quello reale virtualmente espanso lateralmente all’infinito della griglia della composizione, e dall’altro dalla assoluta compressione, fino al suo annullamento, della loro concettuale distanza. Questa condizione è integralmente traslata in architettura da Hejduk a livello della pianta tramite l’adozione di una griglia strutturale quadrata inscritta in un perimetro ruotato di 45°.

Il secondo elemento è la constatazione della novità derivata dall’adozione del rombo come figura planimetrica, la constatazione cioè che nella sua rappresentazione isometrica, cioè nella condizione di rappresentazione della tridimensionalità, tale figura diventa un quadrato ruotato verticalmente che comprime tale tridimensionalità tra se ed il piano del disegno fino alla sua soppressione completa, producendo nel caso di una struttura a più piani sovrapposti la percezione dello stato tridimensionale dell’oggetto architettonico, conservando l’astrazione bidimensionale di una serie di piante proiettate una sull’altro.

Il terzo elemento è la considerazione del rombo dal punto di vista della percezione della sua attuale spazialità. Anche in questo caso il tema è la compressione della profondità spaziale sia esterna che interna al rombo sulla superficie bidimensionale di un piano di proiezione prospettico che si verifica quando si osserva la figura del rombo frontalmente e cioè posizionandosi di fronte ad uno dei suoi vertici. La superficie in cui si attua tale compressione prospettica della profondità reale, e che potremmo definire come il piano su cui si ordinano le sensazioni del soggetto, coincide per Hejduk con la diagonale stessa del rombo.

È questo determinato annientamento ai vari livelli della rappresentazione architettonica della spazialità rappresentata dalla profondità prospettica che, paradossalmente assottigliata fino al limite della pura concettualità, corre parallela al piano di proiezione, a legare la ricerca di Hejduk all’essenza delle ricerche delle avanguardie pittoriche del 900. Con queste ultime, ben lontane dal proporre una sostituzione dello spazio “classico” con uno “modernista” qualunque ne sia la forma, come invece farà, eccetto poche eccezzioni, l’architettura del periodo, giungerà a definitiva formulazione, attraverso appunto la critica alla “vecchia e superata prospettiva”, parole queste usate da Hejduk stesso nella presentazione dei Diamond Projects, quella critica ben più generale e radicale all’idea stessa di spazio, e cioè quella critica alla possibilità stessa di un’idea di spazio quale sfondo e fondamento meta-fisico alla rappresentazione. Con questi tre progetti, con questi esperimenti condotti con il rigore e la freddezza di un tecnico di laboratorio, Hejduk, infatti, nella doppia accezione di risultato e di riconoscimento, realizza in architettura ciò che È già avvenuto per l’arte delle avanguardie nei confronti dell’oggetto e del suo spazio, l’eliminazione cioè del referente che per l’architettura corrisponde appunto all’idea stessa di spazio come suo fondamento meta-fisico, naturalità sulla cui Ratio si fondano, dandole di fatto forma, le forme ed i modi del progetto. Così dietro alle superfici in cui nei Diamond Projects la profondità spaziale si ritrae, ciò che resta, ciò che paradossalmente emerge è il vuoto. Non si tratta però, attenzione, semplicemente dello spazio vuoto, ma di quel vuoto che di quello spazio che a partire dalla prospettiva umanista – è infatti in questo orizzonte storico che l’opera di Hejduk trova il suo pieno significato – è fondamento e contenuto di ogni rappresentazione, e cioè lo spazio stesso del senso, è assenza, sua negazione assoluta. Di tale vuoto il muro della Wall House è il segno, l’unico possibile di quella assenza. Si può così affermare che la struttura concepita da Hejduk si pone come diretta antitesi del progetto brunelleschiano per Santo Spirito: se infatti con quest’ultimo, inizio di quella tradizione tuttora attiva e sulle cui aporie l’architettura di Hejduk è una delle più lucide riflessioni, l’era moderna ha fondato il senso dell’architettura sul suo essere forma simbolica dell’universalità dello spazio naturale, fornendo con ciò quel diagramma ideale di ordinamento formale, la griglia matematica, in cui gli enti tutti, nella loro singolarità, partecipano, appartenendovi, all’ unità organica del tutto, antiteticamente le tre architetture che Hejduk sovrappone nella configurazione di un assemblaggio di fatto arbitrario a ridosso del muro della Wall House 2 parlano invece di una assoluta ed irriducibile etero-geneità: eliminato il referente, cioè lo spazio come la meta-forma che le unificherebbe in quanto parti del tutto, quelle architetture si scoprono infatti assolutamente autonome, isolate nella loro assoluta libertà e senza radici alcune. Solo il muro, indice di quella scomparsa che è ciò che le accomuna, le àncora in uno stato di prossimità senza però eliminarne la differenza insormontabile.

Sarà la Wall House 3 a rendere esplicite queste problematiche conclusione: composta ormai solo da un singolo isolato volume, essa si riconosce priva di radici in un qualsiasi sfondo meta-fisico e sospesa nella sua condizione di parte senza tutto. Nel primo di una serie di 4 progetti in forma allegorica che Hejduk sviluppa per Venezia, privata anche di un suo vocabolario specifico, questa singola, isolata architettura dall’apparenza informe, confinata nei limiti di una zattera al cui recinto murario è inesorabilmente ancorata, trova il suo approdo naturale, ma pur sempre temporaneo in quanto oggetto dalla natura costituzionalmente nomade, nello specchio d’acqua a fronte del margine occidentale della città senza fondamenta, quella città formata dall’insieme di “cento profonde solitudini” che per Nietzsche costituisce “un’immagine per gli uomini del futuro”. Lo stesso oggetto, ripetuto 18.000 volte, sarà pochi anni dopo l’unità del tessuto residenziale del quarto progetto veneziano, la “Nuova Città per i Nuovi Ortodossi”, progetto che, inevitabilmente incompleto, sta ad indicare la direzione urbanistica che il lavoro di Hejduk prenderà d’ora in avanti e le ragioni di tale svolta vanno ricercate proprio nella lucida riflessione che Hejduk continuerà su quello statuto dell’architettura messo in luce appunto dalle Wall Houses.

Guido Zuliani è professore in Architettura presso la Irwin S. Chanin School of Architecture della Cooper Union di New York, dove insegna dal 1986. Ha collaborato sia a livello didattico che professionale con Raimund Abraham e Peter Eisenman. Ha pubblicato tra l'altro: P. Eisenman, Evidence of Things Unseen, London 2006 e La città implicita (sulla Cooper Union), Milano 2008.

John Hejduk, Sheet with sixty-six sketches of objects for Victims, 1984 DR1998:0109:002:001 Fonds John Hejduk, Collection Centre Canadien d’Architecture/Canadian Centre for Architecture, Montréal