Ti trovi in: Home page > Archivio Magazine > Lo stato delle cose e la nostra formazione

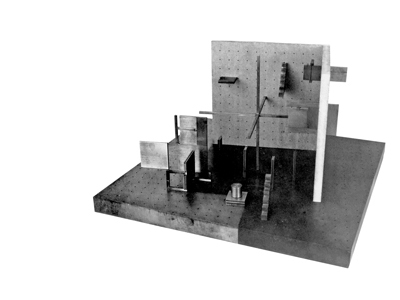

Brad Lipets, The Cartesian House, dal Corso Architectonics (primo anno) di Raimund Abraham, Cooper Union, New York, 1983-84

Abstract

È possibile applicare strategie di scomposizione formale al patrimonio figurativo lasciato in eredità dalla generazione dei Canella, Rossi, Aymonino, Semerani e compagni? O meglio, non è forse l’unica strada percorribile, una volta ammesso che le condizioni storiche e dialettiche in cui quelle architetture e i loro autori operavano non possono essere ripristinate? E anche, siamo sicuri che certe figure, prelevate dal loro ambito naturale e rimesse in circolazione, non conservino ancora qualcosa del significato originario? E per quanto? Dunque, è solo attraverso il tradimento “storico” di quel mondo che oggi è possibile liberare le valenze formali e semantiche, che invece, per loro natura, godono di molte vite. Forse, per chi ha amato certe forme, l’unico lavoro da fare.

Viene da chiedersi cosa rimanga oggi, dieci anni dopo, di tutto lo sbracciarsi e confondersi intorno ai circuiti generazionali e alle linee di discendenza. Non era proprio qui a Parma che si era avuto l’ardire di stendere la mappa delle cosiddette genealogie? Doveva essere il 2005, comunque ci sono due numeri di «d’Architettura» (28/2005 e 29/2006) ad aiutare la memoria. Che bella continuità! Maestri che indicano allievi e i più giovani a gonfiare il petto per mostrarsi all’altezza della segnalazione. Vengono in mente queste cose, perché nell’idea di chi ha ideato e curato questo numero monografico di «FAMagazine», dedicato alla ricerca compositiva nelle scuole di architettura, mi sarei dovuto occupare dei progetti didattici di Guido Canella. Che dire, è sotto gli occhi di tutti: oggi Canella, Semerani, la Cooper Union, la scuola di Valparaiso, la scuola di Porto e le loro didattiche agiscono su un terreno scarico, ideologicamente scarico d’accordo, ma anche dove, per restare ai fatti di casa nostra, è saltato l’equilibrio tra tradizioni di insegnamento e potere accademico. Questo in fondo mi sembra il dato storico.

Così, venuta meno la convenienza, diluita la saturazione intorno a certi “nodi”, se si torna a guardare a quelle ricerche e didattiche è per due motivi: storiografico o operativo. Lasciamo stare l’aspetto storiografico e occupiamoci del corno operativo. Innanzitutto occorre distinguere tra tradizioni esterne e interne. Per quanto riguarda le tradizioni di importazione di sicuro si dirà che tirare fuori Hejduk nel duemilasedici è fuori tempo massimo e la contemporaneità è già da un’altra parte. Verissimo; tuttavia un conto è lasciare a storici e critici il compito di aggiornarci, un conto è guardare a certe pratiche nella misura in cui queste possono rispondere a un nostro personalissimo rovello, a un qualche salto o vuoto nei meccanismi di trasmissione della disciplina impiegati fino a ieri. Pure la remora che traslare una pratica, una didattica, da una parte all’altra dell’oceano sia operazione un po’ artificiale e provinciale a me pare cadere. Perché, certo, una didattica sarà sempre espressione di un’idea di mondo, di una specifica ideologia, ma lo sono anche le forme. E tuttavia queste sono state sempre libere di muoversi, di attraversare i mari, le Alpi. Lo hanno sempre fatto e persino Saverio Muratori doveva ammettere una certa ibridazione per via culturalistica intorno alle fabbriche “speciali”, dacché la coerenza tra ambiente e tipo era verificata solo a livello di tessuto. Perciò non farei troppo lo schizzinoso se qualche giovane mostrasse interesse per certi meccanismi di origine newyorkese e volesse servirsene, e anche non misurerei tale opzione sulla scala dell’attualità. Se c’è una cosa che questi anni di postmodernismo hanno lasciato è che davvero la storia mai procede secondo una linea retta e il passato è sempre a disposizione. Anzi, a dare retta a Pasolini, il passato sempre possiede una valenza contestativa nei confronti dell’attualità. E anche questo è concetto che dovremmo tenere a mente, mentre cerchiamo affannosamente di aggiornarci.

Poi, ammettiamolo, una cosa è lavorare con forme e figure cariche di segni e simboli e avviare con le medesime un processo di decantazione o sovrascrittura o eccitazione o parodia (i modi sono infiniti), altro è lavorare su procedure, che certo non sono neutre e inducono alcuni risultati anziché altri, ma alla fine mantengono uno statuto strumentale. Quindi siano benedetti questi travasi didattici se contribuiscono a rigenerare i fattori di partenza. Perché poi il fatto è che quelli, invece, non si cambiano, restano fissi e solo si aggiustano molto lentamente e Bramante a Milano non sarà mai i Solari, così come per gli Schifano, i Festa o i Franco Angeli sarà proprio quel fiato malavitoso e insieme arcaico che esala da Piazza del Popolo a corrompere felicemente il modello di importazione. Quindi, pur comprendendo la naturale inerzia con cui si tendono a perpetrare le tradizioni didattiche, siamo proprio sicuri che il legame tra procedure e forme non possa essere sganciato? Che certe prassi non possano spregiudicatamente rinnovare tradizioni consolidate?

Ma il problema non sono le didattiche, sono le forme, perché queste sì, davvero, racchiudono un’idea di mondo e anche quando le didattiche hanno cessato da un pezzo di essere produttive e nessuno più è in grado di ricostruire attraverso quali esercitazioni o passaggi Luciano Semerani formava i suoi studenti, le forme rimangono e continuano a lavorare.

Ecco, il vero nodo è quello delle forme e lo è ancora di più in Italia, dove, in fondo, non abbiamo avuto una tradizione di insegnamento di tipo formale e anzi le forme e le figure, per quanto ricchissime in termini compositivi, sempre hanno dovuto trovare una qualche ragione altrove: fosse ideologica, politica, tipologica, disciplinare o storica. Mai processi formali, mai svelamenti dei meccanismi compositivi, piuttosto rimandi alla città, alla società e, per coloro con le spalle più grandi, alla propria autobiografia – però come non ricordare che per giungere all’autobiografia si è dovuti passare attraverso una teoria della città e dell’architettura? Eppure, per tanti anni, nei dottorati di Venezia e di Milano si andava sostenendo che lo specifico di ricerca dovesse essere proprio la composizione! Che solo la composizione si poteva insegnare con una certa oggettività, senza cadere nell’intricato labirinto dei linguaggi personali. Sebbene, una cosa è smontare i meccanismi compositivi di un autore, un’altra imbastire procedure per giungere alla forma e questo in Italia non mi pare sia mai avvenuto, almeno tra i campioni della generazione del Trenta. Perché? Semplicemente perché le forme e le figure non avevano un’origine formale e dunque non potevano ipotizzarsi processi formali in quella direzione, ma attingevano da trasfigurazioni storiche, letture personalissime, la cui forza espressiva era tale da imporre una scuola. E le scuole – suppongo che molti non saranno d’accordo, ma è così – si affermano e si costituiscono più sulla forza delle rappresentazioni che su quella della coerenza tra teoria e prassi. È la forza persuasiva di immagini che divengono condivise a cementare una scuola, non l’efficacia degli strumenti analitici adottati. Forse ciò era già chiarissimo venti anni fa, ma occorreva poter guardare a quella stagione da un punto di vista più esterno, perché, all’interno, i nessi tra assunti teorici, prospettive ideologiche, forme e personalità dei maestri erano per niente lenti. E gli etimi dei maestri si adottavano non per pigrizia o piaggeria, come possono insinuare le anime belle, ma per partecipazione a una precisa idea di mondo.

Allora, ci fosse qualche giovane dottorando interessato a questi fatti, lo spingerei a provare, partendo dalle sintassi e dai vocabolari originari dei cosiddetti maestri, a ricostruire come nella scuola questi si allentano e si addomesticano in certe componenti, per irrigidirsi in altre e poi valutare gli apporti dei diversi allievi, quali alterazioni portano con sé, quali ibridazioni. Non è in gioco la qualità dell’etimo, attenzione, ma la sua trasmissibilità, la sua capacità di adattamento. Nemmeno è in questione se Canella o Rossi alimentassero tale estensione linguistica o ciò avvenisse naturalmente o lasciassero il compito ai loro luogotenenti (anche questi sono interrogativi capziosi), ma nei fatti ciò è avvenuto, è un dato che si rinviene con un minimo di sforzo sfogliando le riviste e le pubblicazioni didattiche di allora. Tuttavia solo chi è in malafede può ignorare le gratificazioni date dal parlare una lingua comune, dal possedere i codici linguistici attraverso cui vogliamo riconoscerci.

Prendete questo disegno di Umberto Bloise, che si è laureato con Guido Canella nel 1990. Non racconta della volontà di partecipare a una lingua e insieme delle manipolazioni a cui l’allievo fatalmente la costringe? Ho rubato a piene mani da quei prospetti per la mia tesi, in qualche modo subendo più il fascino della trascrizione volgare, dello stilema imbastardito che dell’originale. Forse perché mi sembrava più suscettibile di essere modificato, di ammettere ulteriori alterazioni. So bene che il docente coscienzioso raccomanda agli studenti di attenersi alla fonte originaria, ma allora, in qualche modo, il problema non era imparare direttamente dal maestro, ma far parte della sua scuola, quindi parlare la lingua da lui derivata, attingendo alle forme gergali, in quanto più prossime e vivaci. Infatti ho sempre guardato con stupore e invidia all’esplosione tutta di maniera che fuoriusciva prorompente dai laureandi e studenti di Antonio Acuto, che di Canella, per chi non lo sapesse, è stato tra i primissimi allievi.

Mi parrebbe una ricerca assai interessante ricostruire questi oscillamenti linguistici tra le mura scolastiche e anche contribuirebbe a spostare i riflettori su una dinamica più testuale. E ciò non tanto per una preminenza dell’analisi strutturale tout court, ma perché ho l’impressione che un tale tipo di lavoro vada nella direzione di allentare ulteriormente i nessi storici consolidati, permettendo a un patrimonio figurativo originalissimo di tornare a divenire materiale di lavoro.

Anche si potrebbe dire, ricorrendo a una terminologia dedotta dalla linguistica, di voler lavorare in quella zona di relazioni compresa tra significato e significante. Che è una zona sempre mobile e anzi per l’artista o l’architetto dovrebbe costituire il campo di lavoro privilegiato, mentre naturalmente è compito dello storico inchiodare i due termini uno sopra l’altro, in corrispondenza di una determinata sezione storica. Ora, va detto che il travaso di concetti dalla linguistica all’architettura è fonte di infinte speculazioni e se qualcuno ha voglia di toccare con mano l’aggrovigliarsi del problema c’è ancora Il significato in architettura di Jencks e Baird quale efficacissimo compendio. Tuttavia a me pare che forse la questione possa essere ricondotta alla constatazione che ogni forma architettonica rimanda a un significato o a più contemporaneamente, con uno spettro che può andare dal significato tecnico, funzionale, distributivo a quello simbolico e che proprio la percezione di tali rapporti sia destinata a modificarsi nel corso del tempo e ciò che semplicemente era l’assolvimento di questioni distributive può anche assumere a posteriori una valenza ideologica non prevista. Voglio provare a fare due esempi: a quasi quarant’anni di costruzione del Beaubourg, le budella tecnologiche e i tubi dell’aria condizionata esibiti in facciata con tanta radicalità e il cui parossismo tecnologico, all’epoca, poteva oscillare tra la fiducia nella razionalità tecnica o la sua parodia – a seconda se letto o meno attraverso la lente Archigram –, oggi, in anni di tecnologia smart, fanno quasi tenerezza, come i camini delle locomotive al museo della Scienza e della Tecnica; tanto che davvero non saprei dire se quei tuboni colorati ancora riescono ad affermare che la legge tecnologica vale almeno quanto il genius loci o la storia. Ma anche, in questi anni Dieci, quanta ragione funzionale è rimasta attaccata alle opere del razionalismo? O piuttosto si dovrà prendere atto di come queste abbiano accentuato la loro dimensione stilistica, raggelandosi a involontari capisaldi di ogni presunta tendenza minimalistica.

Dunque, non scorgendosi all’orizzonte alcuno Zeitgeist montante, perché non lavorare proprio sul terreno, storicamente ormai ampissimo, apertosi tra significati e significanti? Sia ben inteso, non in termini critici o ermeneutici ma da architetti, ovvero consapevoli che il gioco può essere continuamente alimentato e che quindi ogni mossa può andare nella direzione di accentuare o diminuire o ribaltare il significato originario residuo, procedendo per giustapposizione o sovrascrittura o elisione, fino a ridurlo a puro morfema, suscettibile a sua volta di essere rimesso nella danza dei significati e anche coscienti che ogni mossa lavora in modo diverso a seconda del contesto.

Tutto questo può a ragione essere applicato al patrimonio di forme e figure lasciatoci in eredità dalla generazione del Trenta. Basta aspettare e avverrà naturalmente. Già per gli studenti di oggi, nati negli anni Novanta, dire Aldo Rossi o Guido Canella o Luciano Semerani o Gianugo Polesello, piuttosto che Le Corbusier, Aalto o Mies è la stessa cosa, ancora qualche anno e varrà pure per i Koolhaas e i Libeskind. Quindi il problema è solo di coloro che dei Rossi o Canella o Semerani o Polesello sono stati allievi. Ed è proprio a questo proposito che penso che pratiche testuali di scomposizione formale vadano incoraggiate. Sarà quasi impossibile ripristinare le condizioni storiche e dialettiche attraverso cui i plessi scolastici di Canella provavano a alterare epicamente un hinterland milanese violentato dalla speculazione, eppure qualcosa dell’originario significato resta come “appiccicato” a quelle forme e non si estingue meccanicamente una volta rescissi i legami con i compiti originari, no, resta ancora vivo. Per quanto non saprei, dipende da molti fattori. Tuttavia mi sembra che solo attraverso il tradimento “storico” di quel mondo è possibile liberare da subito le valenze formali, che invece godono di molte vite e sono per natura polisemiche (qualcosa del genere lo diceva Galvano della Volpe) e possono essere riorganizzate: dunque tradire, ovvero recidere, innestare, alterare, capovolgere, reiterare; sperimentarne prossimità, intolleranze, resistenze, accoppiamenti, tanto osceni quanto giudiziosi. Forse, per chi ha amato certe forme, l’unico lavoro da fare; che anche vuol dire pagare fino in fondo per quello che si è e per quelli che sono stati i miti della nostra formazione. Poi, in ogni caso, «la partecipazione alla vicenda moderna accadrà inevitabilmente». Queste però sono parole di Arcangeli.

Elvio Manganaro (Pavia, 1976) è dottore di ricerca in Composizione architettonica e svolge attività didattica presso il Politecnico di Milano e di Torino. Ha pubblicato Funzione del concetto di tipologia edilizia in Italia (Bruno Mondadori, 2013); Scuole di architettura. Quattro saggi su Roma e Milano (Unicopli, 2015); Warum Florenz? o delle ragioni dell’espressionismo di Michelucci, Ricci, Savioli e Dezzi Bardeschi (Libria, 2016).