Ti trovi in: Home page > Archivio Magazine > Polis e architettura

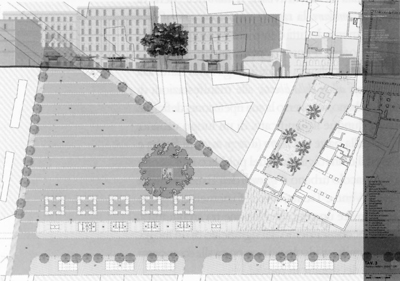

R. Nicolini (capogruppo) con G. Accasto, U. Colombo, G. De Boni, M. De Marinis, Concorso di idee per la riqualificazione di Piazza S. Cosimato, Roma 2002

Abstract

L’autore tesse un ragionamento che ribalta il modo consueto di guardare al rapporto tra architettura e città. Si chiede, non cosa può fare l'architettura per la città, ma: cosa può fare la città, intesa come insieme di cittadini e istituzioni, per l'architettura nell'epoca della globalizzazione e della comunicazione di massa? Ricordando per tale via l'esperienza eccezionale delle “Estati romane”.

Cosa può fare la polis per l’architettura? Ecco una buona domanda, che rovescia la vecchia abitudine a domandarsi cosa possa fare l’architettura per la polis. Tra i compiti dell’architettura, leggendo con intelligenza Vitruvio, troviamo, infatti, già quello di rendere visibili i principi della polis, di rappresentarli.

Qualcosa che si è ovviamente complicata con l’eclissi del principe e l’affermazione della democrazia. Proprio nel nesso tra architettura e democrazia Giulio Carlo Argan individuava l’essenza della nuova concezione di Walter Gropius, formando (non meno della distinzione tra tipo e modello e della relazione tipologia-morfologia) la mentalità della generazione di architetti cui appartengo. Ragionando del movimento moderno, più di uno ha teorizzato come elemento di democrazia, e di implicita ripulsa del totalitarismo, la rinuncia ai codici formali dell’architettura storica per la ricerca della corretta espressione delle sole funzioni dell’abitare. Restando ugualmente prigioniero di un’idea – tendenzialmente totalizzante – di corrispondenza biunivoca tra la forma della società e le sue espressioni culturali e linguistiche. Trovandosi così costretto, in tempi recenti, a insostenibili discussioni fuori tempo massimo sulla moralità della simmetria (qualcosa che si può perdonare al solo Bruno Zevi) – sulla correttezza dei quartieri ad alta densità come lo Zen di Palermo, il Gallaratese e Corviale – sulla liceità degli shopping mall e dei nuovi musei, detti dell’iperconsumo, etc.

L’architettura degli ultimi dieci anni, in contaminazione con altri codici linguistici – il design, la pubblicità, la moda, lo spettacolo (i confini tra le discipline sono sempre più incerti…) – persegue visibilmente lo scopo di essere eloquente, di comunicare. Ma, a differenza dall’architecture parlante di Boullèe e Ledoux, o dal Costruttivismo russo, non vuole parlare dell’universale ma del particolare. Il Guggenheim di Gehry non è solo il manifesto di un’idea di museo, nella quale l’immagine del contenitore comunica il contenuto; ma (come del resto la nuova sistemazione del Louvre di I.M. Pei, e prima ancora il Centre Pompidou di Piano e Rogers) è anche l’icona attraverso cui si comunica al mondo globale la città, sia essa Bilbao o Parigi. Resisteranno all’invecchiamento, a differenza di quanto è accaduto ad un altro singolare sforzo di esprimere la novità, com’è il Monumento a Vittorio Emanuele del Sacconi?

Non fosse che per uscire da troppe aporie, è giusto rovesciare i termini della domanda. È un’oziosa occupazione notarile domandarsi cosa può fare l’architettura per la polis, ha già fatto. È utile invece interrogarsi su cosa possano fare istituzioni democratiche e cittadini per l’architettura. Perché proprio questo desiderio dell’architettura di parlare del presente, di poter essere duttile come la moda o come l’arte, rivela un’incertezza profonda sulla propria condizione. È il desiderio di essere inutili (titolo scelto da Hugo Pratt per una conversazione-autobiografia) che dimostra la condizione di buona salute, non il contrario. Bisogna aggiungervi l’esito perlomeno dubbio di casi – come il Museo dell’Ara Pacis di Roma – in cui si è ricorsi al progettista (in quel caso Richard Meier), come ad una griffe in grado di aggiungere di per sé valore ad una città.

Dunque, non cosa può fare una nuova architettura per la città, ma il contrario. Distinguerò le cose che possono fare le istituzioni politiche da quelle che possono fare direttamente i cittadini. La democrazia diretta è stata l’ambizione maggiore della mia generazione, qualcosa che teneva insieme la Libertà comunista di Galvano della Volpe, Raniero Panzieri e Quaderni Rossi, la critica della delega ed il mito dell’Atene di Pericle. Sarebbe strano dimenticarmene proprio in questo caso.

Riguardano le istituzioni politiche tre questioni di grande importanza: la tutela (in particolare la tutela del moderno); la pratica dei concorsi; le decisioni urbanistiche. Non metto nell’elenco la qualità: perché ormai non dipende più, quanto meno non esclusivamente, dall’intervento pubblico – e per l’ambiguità del termine. Nell’Uomo senza qualità, Robert Musil nega la “qualità” al suo protagonista, Ulrich, e la concede invece alle città – che, scrive, “si riconoscono al passo”. Ma la qualità musiliana è oggettiva, scientifica e statisticamente misurabile. Tutt’altra cosa dalle ceneri di Mitterrand – che avocava a sé l’ultima decisione sui grands travaux di Parigi – vale a dire la creatività di sindaci ed assessori che l’identificano di volta in volta con i “grattacieli alti e snelli”, con la nuvola di Fuksas, con il firmamento degli archistar. Quanto alla tutela del moderno, c’è invece molto da fare. I centenari di Libera e di Ridolfi sono amare occasioni per un bilancio. A Roma la carta di credito Diner’s (per colmo d’ironia qualificatasi per la cultura) ha scempiato la facciata della palazzina Furmanik di Mario De Renzi sovrapponendole brutalmente la propria griffe in neon azzurro – e ne ha distrutto gli interni, che si erano miracolosamente conservati intatti fin negli armadi. Non va meglio a Luigi Moretti, la cui casa della Scherma al Foro Italico deve ancora riemergere dall’aula bunker in cui è stata trasformata, mentre la GIL di Trastevere è minacciata da un crescente degrado. I laudatores del nuovo Auditorium di Renzo Piano ignorano il Villaggio Olimpico di Libera e Moretti… Non si può essere soddisfatti di quanto accade per i concorsi, che, se generalizzati, corrono contemporaneamente il pericolo di svuotarsi a competizioni di facciata tra curriculum o archistar e, soprattutto, di vedere messa a concorso pure l’idea in base alla quale si dovrebbe bandire il concorso, delegata, anche nelle sue implicazioni urbanistiche ed economiche, ai concorrenti stessi (se non ho capito male, è il caso degli ex Mercati Generali di Ostiense a Roma).

Con le decisioni urbanistiche, si affaccia il ruolo che possono giocare direttamente i cittadini. Non penso alla vecchia progettazione partecipata, ma alla crepa che si è aperta nel processo che porta a queste scelte. In Italia, fin dai tempi dell’architettura arte di Stato – qualcosa che non parte solo da Bottai, ma dai giovani razionalisti di Quadrante – si è considerato decisivo il ruolo dell’intervento pubblico nelle scelte che riguardano le città. La legge urbanistica del ’42 risponde a questa filosofia, ma il suo strumento principale, l’esproprio preventivo e generalizzato da parte dei Comuni delle aree di nuova espansione, si è immediatamente rivelato inapplicabile. Da qui la crescita della complessità dei processi di decisione che si presentano oggi comunque irriducibili al solo intervento pubblico. Fatti salvi i vincoli e la definizione di un massimo di trasformazione sostenibile, occorrerebbero strumenti in grado anche di mantenere sospesa e aperta la discussione e il confronto delle idee (penso al caso esemplare dell’area archeologica centrale di Roma, dove appare ormai insostenibile l’assetto formale dato da Munoz, ma non emerge ancora un progetto alternativo pienamente convincente), una sorta di progetto dell’attesa, piuttosto che rischiare di chiuderli prematuramente.

Nel progetto dell’attesa, la cittadinanza può svolgere direttamente un ruolo per definire il senso delle architetture. Partirò da lontano. Una stretta relazione lega tra di loro teatro e città, fin dalla scena vitruviana. Il teatro nell’Atene di Pericle svolgeva una funzione assembleare, la rappresentazione era offerta all’assemblea dei cittadini. Inversamente, la città è stata usata come scena per le rappresentazioni rituali del potere. Penso ai percorsi urbani per le incoronazioni dei Re, o per l’ascesa al soglio dei Pontefici; agli Anni Santi; alla festa, farina e forca borbonica ed agli alberi della libertà; alle manifestazioni di massa. L’effimero dello spettacolo urbano, attraverso la sua ripetizione, definisce e consolida il valore simbolico, dunque il significato, di un luogo urbano. Dagli Anni Sessanta in poi, sia dalla parte del teatro (il terzo teatro di Barba e Grotowski, il Living Theatre ed il coinvolgimento del pubblico nell’azione scenica) sia dalla parte dello spettacolo urbano (l’effimero dell’Estate romana comparato all’effimero degli Anni Venti e Trenta, invece fortemente segnato dall’impronta del potere), si definisce una nuova relazione tra architettura, rappresentazione, formazione e riconoscimento del significato di un luogo. La rinuncia a comunicare precisi significati ideologici non porta alla scomparsa del senso, ma alla moltiplicazione dei significati possibili.

Assistendo alla rappresentazione di Edipo a Colono messo in scena da Mario Martone (e definito da lui stesso teatro assembleare), negli spazi del Teatro India da lui voluto ed aperto nel periodo della direzione artistica del Teatro di Roma (India altro non è che una serie di capannoni industriali dismessi, in un luogo in cui si sente la presenza del Tevere e che può apparire come un superstite frammento di campagna, ma in cui insieme si avverte, col Gasometro, la presenza decisiva della città), ho avuto la netta sensazione che il valore architettonico di quegli edifici oggi dipenda principalmente dall’uso che se ne fa. La bellezza del luogo è in funzione della bellezza della rappresentazione, e della presenza del pubblico. Non vedo molto diversamente la questione dell’uso dell’area archeologica centrale di Roma. Credo sia stata la relazione tra architettura e città ad avere dato senso unitario ad un’esperienza, la mia, altrimenti dispersa tra politica, rappresentanza istituzionale, curiosità per lo spettacolo e le forme più diverse della cultura. L’Estate romana è stata la ricomposizione, proprio negli anni di piombo, attraverso l’affermazione di una nuova mentalità, di una frattura tra i cittadini, tra il privilegio del centro storico e l’emarginazione della periferia. L’architettura dei suoi allestimenti effimeri (affidati, tra gli altri, a Franco Purini e Laura Thermes, Ugo Colombari e Giuseppe De Boni) non ha mai avuto la pretesa, comune a via dell’Impero e alle mostre degli Anni Trenta al Circo Massimo, di asserire una continuità tra i tanti tempi storici di Roma, al contrario. A impostazioni nelle quali il progetto di architettura si propone con la durezza dell’anastilosi precoce, o con le ambizioni di una griffe di per sé risolutiva, contrapporrei perciò la possibilità di esperimenti, affidati piuttosto all’effimero, all’uso collettivo, allo spettacolo. Si può andare oltre l’Estate romana, per riaffermare in modo non retorico il valore della città di Roma come communis patria, città che appartiene non solo alla cultura italiana. Forse non soltanto con i grandi concerti al Circo Massimo o di fronte al Colosseo – o con il Festival della Letteratura che ha nuovamente recuperato all’uso pubblico, dopo una ventennale interruzione, la Basilica di Massenzio – ma con esperimenti nel campo delle arti visive e di allestimento provvisorio dello spazio. Provo irritazione quando le energie vengono assorbite da esperimenti in cui il decoro della città è visto con gli stessi occhi con i quali il piccolo borghese guarda il proprio salotto buono (nuove pavimentazioni del selciato stradale, ombrelloni e tavolini da bar tutti uguali, scandalo per i cartelloni pubblicitari). La città, nell’epoca della comunicazione globale e della diffusione senza precedenti dell’immagine, può giocare un altro ruolo. Più che nella direzione della banalità dell’ordine, o forzando la propria capacità di comunicazione verso l’icona pubblicitaria ed il messaggio immediato, può spingersi nella direzione del messaggio differito e polisenso, e nella creazione di luoghi in cui stare, dimorare, nuovi spazi pubblici. I classici luoghi d’incontro delle città italiane (la strada, le piazze) risentono della crisi che investe in generale i luoghi d’incontro di tutte le città. Si formano nuovi spazi pubblici, come sono diventati i Musei, e come sono (più ancora) gli shopping mall. È nella definizione attiva di ulteriori possibilità di incontro, scambio e dimora, attraverso l’espressione libera dei propri desideri e dei propri gusti, che la cittadinanza può dare oggi il suo contributo migliore all’architettura.

Renato Nicolini (1942-2012) è stato architetto, politico e drammaturgo italiano, inventore dell'”Estate romana”. È stato professore Ordinario di Composizione architettonica all'Università "Mediterranea" di Reggio Calabria.

R. Nicolini (capogruppo) con G. Accasto, U. Colombo, G. De Boni, M. De Marinis, Concorso di idee per la riqualificazione di Piazza S. Cosimato, Roma 2002. Prospettiva